Escrito por:

Los Mexicas

El pueblo mexica es la cultura más representativa del Postclásico Mesoamericano; es la última gran cultura anterior a la conquista, su meteórico asenso (en un lapso de menos de 200 años) es uno de los acontecimientos más trascendentales cuyas repercusiones impactarían todo el centro y sur del actual territorio mexicano. Entre los siglos XII-XIV se dan una serie de migraciones de tribus chichimecas hacia el altiplano central, probablemente se trataba de tribus guerreras derrotadas y expulsadas desde el norte, la mitología azteca sitúa el punto de origen en el mítico Aztlán (lugar de la blancura); el pueblo azteca o mexica fue la última de una serie de migraciones de tribus de lengua nahua.

Cuando los mexicas llegan a la zona lacustre del lago de Texcoco la zona estaba hegemonizada por el “señorío de Atzcapotzalco”, se trataba de una zona muy competida por los pueblos agricultores por sus recursos acuáticos y naturales, los mexicas –para utilizar éstos recursos- tuvieron que someterse y pagar tributo a la tribu dominante y asentarse en un islote al poniente del lago de Texcoco en el año “2 calli” o 1325; muy probablemente los señores de Atzcapotzalco destinaron el lugar aparentemente menos favorable para el asentamiento de los mexicas; fueron estas condiciones desfavorables las que obligarían a los mexicas a revolucionar sus métodos de cultivo dando origen a las llamadas “chinampas” (islotes de tierra y material orgánico “robados” al lago, conocidas también como “jardines flotantes” –método que ya había sido usado por los toltecas-), combinado por canales y la construcción de diques; los mexicas lograron una producción agrícola y una densidad de población ( en su punto álgido la ciudad de México Tenochtitlan de 200 mil habitantes -700 mil contabilizando zonas aledañas-) que desafiaría la hegemonía de Atzcapotzalco, fortaleciéndose por alianzas matrimoniales y militares de las cuales destaca la famosa “Triple Alianza (Tenochtitlan-Texcoco-Tlacopan). Este dominio sería posteriormente mitificado mediante la versión azteca de la tierra prometida con la leyenda del águila posada en un nopal devorando una serpiente, probablemente la configuración mítica del águila (Dios solar y guerrero) venciendo a la serpiente (deidad terrestre relacionada con la agricultura), es decir, los mexicas dominando a todos los pueblos de la región.

La raigambre guerrera de los mexicas está expresada en su mitología, los dioses de la agricultura son sustituidos por Hutizilopochtli (Dios de la guerra) y en menor medida Tlaloc (Dios de la lluvia). La mitología en torno al dominio del Dios de la guerra es interesante porque podría reflejar la sustitución de el derecho materno por el paterno, en efecto, Hutizilopochtli, deidad solar, asesina a su hermana Coyouxauqui, deidad lunar, arrojándola desde el cerro de Coatepec desmembrándola. En muchas sociedades matrilineales (ovunculocales) es el hermano de la madre la figura que ocupa el lugar del padre, el asesinato de la hermana sería así la sustitución y el dominio del derecho masculino producto de una sociedad guerrera fuertemente jerarquizada.

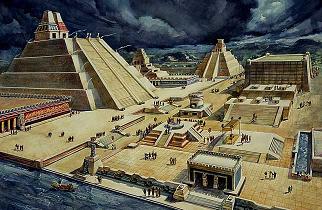

Creemos que el modo de producción de la cultura Mexica, como la de las grandes culturas Mesoamericanas, se ajusta a lo que Marx llamaría “despotismo asiático” y que otros antropólogas han llamado “sociedades tributarias”; sociedades basadas en la producción agrícola de comunidades aldeanas más o menos comunistas en donde el plusproducto o excedente de la producción es centralizado por el estado y una casta burocrática-militar que no sólo concentra el plusproducto en especie sino que organiza a grandes contingentes de mano de obra (suministrados por las aldeas y poblados) en la construcción de obras públicas como (pirámides, palacios, acueductos). En el caso concreto de los Mexicas, y de acuerdo con el Códice Mendoza y otras fuentes, dominaron mediante relaciones tributarias a más de 400 pueblos, divididos en 38 provincias, mediante una compleja jerarquización en cuya punta superior encontramos al Tlatoani, Tecuhtli (cobradores de impuestos), Pillis (nobleza hereditaria). Si bien la mayor parte del plusproducto provenía de las comunidades (Altepeltl) que producían autosuficientemente mediante “calpullis” o tierras comunales adjudicadas a familias extensas (probablemente “sindiasmicas” siguiendo la terminología de Engels); ya existía dentro de la formación social del pueblo mexica la propiedad privada de la tierra perteneciente a una nobleza hereditaria (Pillalli) trabajada por mayeques en una estructura que prefigura formas de relación feudales (si bien aún los Pillalli) dependían del poder y los favores del Tlatoani formando parte de la burocracia estatal. Incluso encontramos esclavos para servicios domésticos de la nobleza. La consolidación en extensión y poderío de estas relaciones tributarias quedaría expresado en la 7 ampliaciones del Templo Mayor y su colosal tamaño (42 metros de altura por 80 de ancho) y esplendor: una manifestación del poderío de los 9 tlatoanis en un periodo menos a 200 años.

Perece ser que el meteórico desarrollo del poderío mexica acumuló una serie de contradicciones que parecían dirigirse hacia el colapso del sistema (como sucedía periódicamente con las culturas mesoamericanas) o, quizá, con el surgimiento de nuevas relaciones sociales; es difícil saber si el modo de producción asiático en su variante Mesoamericana constituía un “callejón sin salida” histórico que sólo se podía romper mediante la conquista–como fue el caso de otras formas similares en Asia- o el futuro desarrollo de los embriones feudales o esclavistas en el seno de los mexicas podían haber fructificado en nuevas relaciones de propiedad y por tanto nuevos modos de producción. El hecho es que los conquistadores españoles (550 de los cuales 50 eran marineros) pudieron derrotar y aplastar a la maravillosa cultura mexica sólo porque en realidad la conquista fue más bien una verdadera guerra civil entre los pueblos dominados por los mexicas (Totonacas, Tlaxcaltecas quienes pusieron el grueso del ejercito de Cortez) –aliados con los oportunistas españoles-y el estado mexica; esto por sí mismo es una evidencia irrefutable de la debilidad extrema de la formación social Mexica. Este no es lugar para entrar en detalle con el proceso de la conquista, sólo digamos que los conquistadores no dejaron piedra sobre piedra del majestuoso México Tenochtitlan y aplastaron los recintos más sagrados de ésta cultura con sus moles e iglesias construidas con las mismas piedras sagradas del Templo Mayor cuya grandeza no quedaría de nuevo descubierta sino hasta 1978.

Ver También:

Los pueblos prehispánicos Primera Parte